夏姓有多少人口

夏姓是我國人口最多的第六十六位姓氏,在長江三角洲地區最有影響。當今夏姓人群大約占了全國人口的0.3%,總人口大約在370多萬。

夏姓的起源與演變:

首座支源自姒姓。帝堯之時,堯命顓頊帝的后裔鯀治理洪水,鯀采用堵塞之法,九年治水不成功。舜繼承堯的帝位后,把鯀放逐于羽山,起用鯀之子禹來治水,禹改用疏導之術,歷經13年平息了水患,封于陽翟,即今河南禹州。公元前2070年禹繼承舜的帝位,建立了我國首座個世襲封建王朝夏朝,國號夏后氏,姒姓。夏朝傳十四世,十七王,曾先后建都于陽城,即今河南登封東,斟鄩,即今河南登封西北,安邑,即今山西夏縣東北等地。至夏王桀時,于公元前1600年為商湯所滅,湯放桀于南巢,今安徽巢湖市北,子孫以禹時國號夏后氏為姓。公元前1046年周武王滅商,封夏禹在南巢的后裔為巢伯。禹的六代孫少康之后裔為東樓公,周武王封東樓公為杞侯,杞國在今河南杞縣。其余不得封的夏禹后裔以夏為氏。姒姓夏氏的歷史有3000多年。

第二支出自媯姓。舜的部落因居于山西永濟的媯水旁而姓媯。公元前2070年,禹繼承舜的帝位建立了我國首座個世襲王朝夏朝。夏王封舜之子商均于虞,在今河南虞城西南,史稱有虞氏。又把舜的另一后裔虞遂封于遂,在今山東寧陽西北。商朝時,商王改封虞遂的后裔于陳,在今河南淮陽東南。陳所處之地即為帝堯的母親陳鋒氏部落的故地,因而稱為陳。公元前1046年周滅商,周武王封商均的直系后裔媯滿于陳,以取代親商朝的虞遂后裔的陳國。媯滿,謚號胡公,史稱胡公滿。陳國在西周時期是十二諸侯之一,國勢和地位僅次于“五霸”。陳宣公(公元前692—前648年在位)之庶子西,字子夏,別其族為少西氏,生御叔,御叔娶鄭穆公之女夏姬為妻,生徵舒,字子南,徵舒始以先祖之字為夏氏,媯姓夏氏的歷史至少有2600年。

外族基因的融入:

第三支來自外姓和少數民族的改姓。我國的夏姓同其他姓氏一樣,不斷與其他民族有血緣交流,互有基因的流動。外族加入夏姓的事件主要發生在北宋以后:北宋西夏國黨項族有夏姓;明朝時蒙古人改漢姓夏;到清朝初滿洲八旗中有夏姓,滿族的夏姓其先出自漢人,入旗滿化成為滿族一員,到清末民初,旗人紛紛漢化融入漢族,夏姓旗人同樣也回歸了漢族,但其族人中已經混合了滿族的血液。

歷史上夏姓的分布和遷移:

夏姓立姓之后,一直活動在河南、安徽一帶。媯姓夏氏世為陳國大夫,春秋時期在河南地區發展繁衍,其影響遠遠超過了姒姓夏氏,戰國時期,陳國的夏氏已經發展到齊、衛等國為官。秦漢時期,夏姓除繼續在河南繁衍外,已經向河北、安徽等地播散,主要的遷移方向是東南的江浙皖地區。到了晉朝,夏氏已經是浙江的望族,最著名的郡望是會稽,今浙江紹興一帶。到了唐宋時期,夏姓已遍布于長江流域地區,尤其在長江三角洲,奠定了今天的夏姓分布框架。清初夏姓也進入了**

。

宋朝時期,夏姓大約有19萬人,約占全國人口的0.24%,排在第七十六位。夏姓首座大省是江西,約占全國夏姓總人口的19.5%。在全國的分布主要集中于江西、山西、河南、浙江這四省夏姓大約占全國夏姓總人口的57%,其次分布于湖北、安徽、陜西,這三省的的夏姓又集中中了32%。全國形成了以東南贛浙皖、西北晉秦、中原豫鄂為中心的三塊夏姓聚集區。

明朝時期,夏姓大約有43萬人,約占全國人口的0.46%,為明朝第五十四位大姓。宋元明600年全國人口純增長率是20%,夏姓人口增長高于全國人口的增長,600年中夏姓人口純增長率為130%,凈增加了24萬。在全國的分布主要集中于江蘇、浙江、江西,這三省夏姓大約占夏姓總人口的67%,其次分布于安徽、湖北、四川、山東,這四省的夏姓又集中了22%。江蘇為夏姓首座大省,占夏姓總人口的33%。宋元明期間,夏姓的分布總格局變化較大,其人口主要向東南和南部地區遷移,西北地區夏姓人口萎縮嚴重。全國重新形成了以蘇、浙、贛為中心的夏姓人口聚集區,夏姓人口重心由中原向東南漂移。

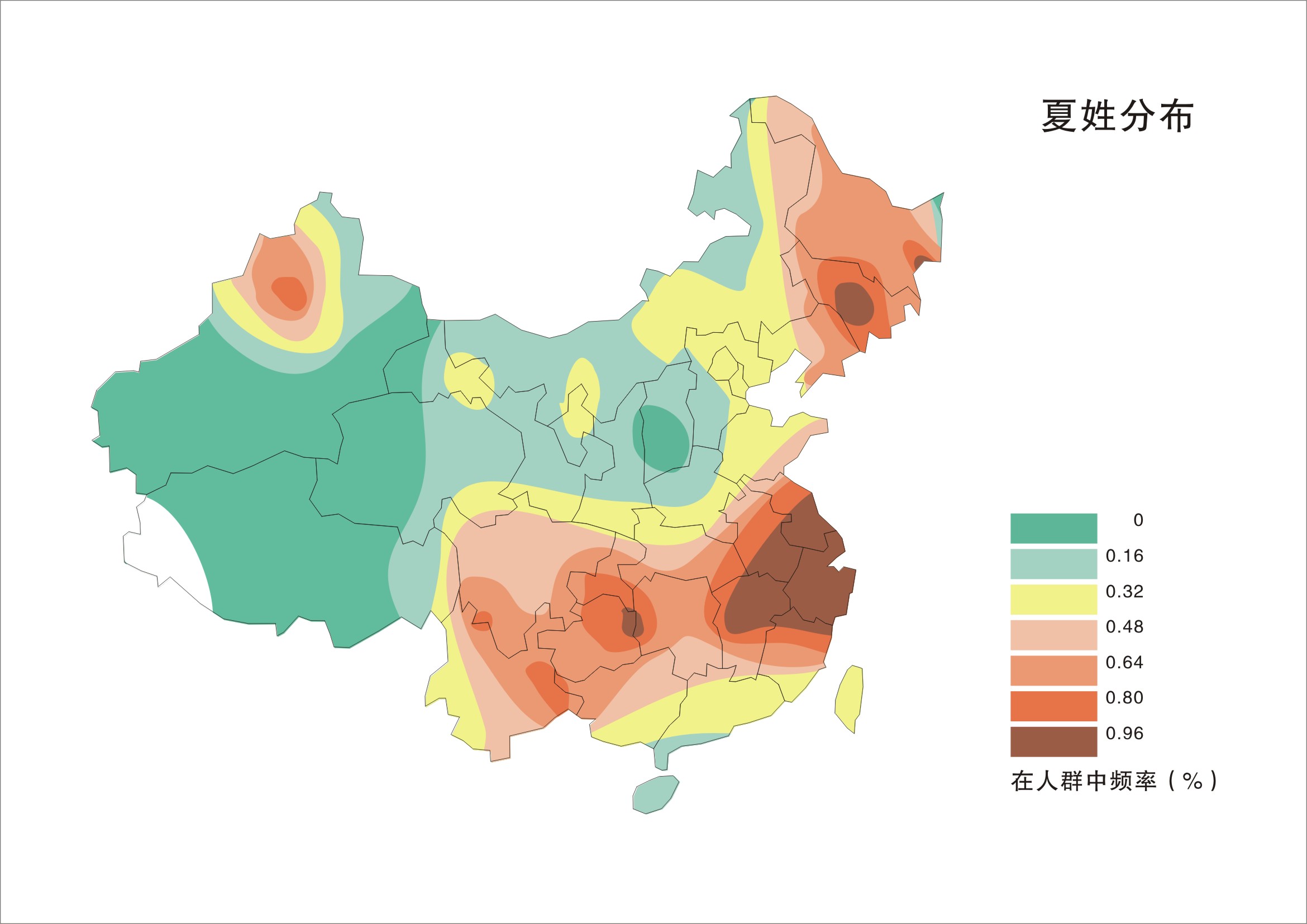

當代夏姓的分布和圖譜:

當代夏姓的人口已達370多萬,為全國第六十六位姓氏,大約占全國人口的0.3%。從明朝至今600年中夏姓人口由43萬增到370多萬,增長了近9倍,夏姓人口的增長速度遠低于全國人口的增長速度。宋朝至今1000年,夏姓人口的增長率是呈∧形態勢。在全國的分布目前主要集中于江蘇、江西、安徽、浙江四省,大約占夏姓總人口的35%,其次分布于四川、湖南、河南、湖北,這四省又集中了25%的夏姓人口。江蘇為當代夏姓首座大省,居住了夏姓總人口的11.4%。全國形成了以長江三角洲為中心,向西沿長江逐漸擴散的夏姓分布局面。在最近的600年期間,夏姓人口流動的程度和方向與宋元明期間有了很大的區別,由東南部向西部、華中強勁地回遷,東南地區仍為夏姓的中心地。

夏姓在人群中分布很廣,但不均衡。在蘇皖大部、浙滬、湖北東部、渝湘贛大部、福建北部、貴州、云南東部和北部、廣西西北、四川東南和南部、遼寧東部、吉林、黑龍江大部、xinjiang

西北,夏姓占當地人口的比例一般在0.4%以上,中心地區達到1.4%以上,上述覆蓋面積約占了總國土面積的22.5%,居住了大約64%的夏姓人群。在粵桂大部、湘贛閩南部、**

北部、云南西南、四川西北段、甘肅南端和中西部、寧夏北部、陜西南部、青海東南、河南東南、山東、河北大部、京津、內蒙古中部和東部、遼寧西部、黑龍江東北和西北,這一區域的夏姓占當地人口的比率在0.2%—0.4%之間,上述覆蓋面積約占了總國土面積的30.4%,居住了大約29%的夏姓人群。

夏姓的傳統文化:

郡望和堂號 夏姓的郡望為會稽。夏姓的堂號主要有會稽、平水等。“平水”堂號典出夏禹治水,禹13年在外,三過家門不入,水患終被治平,舜把帝位讓給了他,禹建立了夏朝。

楹聯 重要的夏姓楹聯有以下四副:

真宰相器;有大臣風。

涂山啟瑞;梁國受徒。

名聯四皓;望并三宗。

五經開國文臣首;七世同居孝友家。

家訓格言 夏氏家訓以清夏敬秀的《正家本論》最被推崇。夏敬秀,清江蘇江陰人,出身貧寒,致力于五經七藝,旁及子史文詞。為人淳樸坦易,待人誠懇伉直。他認為鄰里鄉黨有相周、相救、相友、相助之義。所謂“利義必明”,就是說行善等不可先懷某種目的。他認為讀書為起家之本,人若能讀書,則不論窮達,均可自食其力。讀書又必須心術正,要以四書五經為根本。他特別強調不可接近星相、巫之士,不可起課求簽,扶鸞問笤,“擇術宜慎”告誡“言行當謹,威儀必修”。希望后代遵循禮教道德之規,事親盡道,守身顯揚。

名人頻率和宗族先賢:

《我國人名大辭典》收入了夏姓歷代名人146名,占總名人數的0.32%,排在名人姓氏的第七十位;夏姓的著名文學家占我國歷代文學家總數的0.3%,排在并列第七十四位;夏姓的著名醫學家占我國歷代醫學家總數的0.29%,排在第七十位;夏姓的著名美術家占我國歷代美術家總數的0.44%,排在第五十三位。

歷史上夏姓的重要人物有:春秋陳國大夫夏區夫;戰國衛國勇士夏育;秦朝秦始皇侍醫夏無且;西漢方士夏賀良;東漢學者夏恭,司徒夏勤;北宋資政殿大學士、金紫光祿大夫夏竦;南宋畫家夏圭;明朝宰相夏言,戶部尚書夏原吉,小說家夏敬渠;民國史學家夏曾佑,詩人夏敬觀,作家、出版家夏丐尊,京劇演員夏月潤;當daikao

古學家夏鼐,大地測量學家夏堅白,詞學家夏承燾。

夏姓人群的血型分布總的是:O型占34.2%,A型占29.4%,B型占27.7%,AB型占8.6%。

鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。